Une importante exposition rétrospective sur Gerhard Richter vient de s’achever au Centre Pompidou[1]. Ses dessins, exposés au Louvre[2], en formaient un complément indispensable pour apprécier l’important travail protéiforme de cet artiste allemand né en 1932 à Dresde et qui s’enfuira de la RDA en 1961. Ce n’est pas pour autant qu’il se livrera à une critique facile du réalisme socialiste, ou à des louanges aveugles sur les marchands d’art capitalistes. Il confiait lors d’un entretien : « « J’avais toujours aspiré à une troisième voie salutaire dans laquelle auraient fusionné le réalisme de l’Est et le modernisme de l’Ouest. » C’est pourtant pour échapper à la férule communiste faisant plier, entre autres, artistes et poètes que Staline appelait « les ingénieurs de l’âme », que Richter se réfugie à l’Ouest pour recouvrer sa liberté créatrice ; et il écrit : « Je n’obéis à aucune intention, à aucun système, à aucune tendance ; je n’ai ni programme, ni style, ni prétention. J’aime l’incertitude, l’infini et l’insécurité permanente. »

Se jouant des classifications commodes chères aux critiques et historiens d’art, classiques/modernes, réalistes/abstraits, support/surface, Richter brouille les pistes de la peinture réaliste en estompant la matière huileuse de ses tableaux, donnant aux formes concrètes, par une texture veloutée et des contours flous, une immatérialité qui flirte avec l’abstraction. Et contradictoirement, c’est dans ses peintures abstraites que la réalité est la plus concrète, quand la matière est raclée ou que le trait de pinceau, bien palpable, est agrandi pour devenir sur-naturel. Les frontières entre réel et irréel, entre figuratif et non figuratif, sont ténues.

L’abstraction ne serait que la révélation d’une réalité cachée à nos sens, pour laquelle il faut un médium pour nous la révéler: microscope, psychotrope, transe rituel, l’art enfin… qui est une fenêtre sur le monde invisible; comme les yeux sont les fenêtres de l’âme[3]…

Pour ma part, j’ai souvent considéré que ce qu’on appelle « peinture abstraite » n’était qu’un grossissement , plus ou moins important, ou un détail d’une image puisée dans la réalité. Ce que nous croyons « création », c’est-à-dire la conséquence d’un geste réfléchi, ou « fruit du hasard » c’est-à-dire la conséquence d’un geste spontané, ne sont que bribes puisées dans, ou transportées de la réalité. En somme il n’y aurait rien d’abstrait, tout est bien là, concrètement. Richter en fait la démonstration quand il peint en 2003 un tableau aux teintes grises à partir de la structure moléculaire de la silice, matériau semi-conducteur utilisé dans l’électronique ou quand il offre de recadrer ses œuvres réfléchies dans un miroir et dans lequel le visiteur se trouve soudain piégé en passant devant, participant à un tableau mouvant. « C’est la seule image dont l’aspect change constamment. Et peut-être l’indice qui montre que chaque image est un miroir » suggère Richter.

Comme Picasso durant ses périodes bleues et roses, Richter a un talent de peintre classique en plus d’être cultivé ; les deux artistes maîtrisent parfaitement les techniques de la peinture à l’huile pour capter le réel. L’un et l’autre, riches de leurs expériences et de leurs grandes cultures artistiques, forcent les portes de la figuration pour ouvrir sur l’abstraction en conservant matières et supports traditionnels, huile, gravure, papier, toile en peintures et dessins, bois, fer et verre en sculpture. Ils ne se laissent enfermer dans aucune école, cherchant et créant librement sans contrainte du présent, uniquement redevables au passé. L’un et l’autre sont un nouveau maillon dans cette formidable histoire de la peinture, commencée il y a plus de 40.000 ans avec les peintures pariétales découvertes dans les grottes de Lascaux, sur les rives de la Vézère en Dordogne. Une filiation que Richter revendique quand il dit : « Je me considère comme l’héritier d’une immense, fantastique et féconde culture de la peinture que nous avons perdue, mais dont nous sommes redevables ».

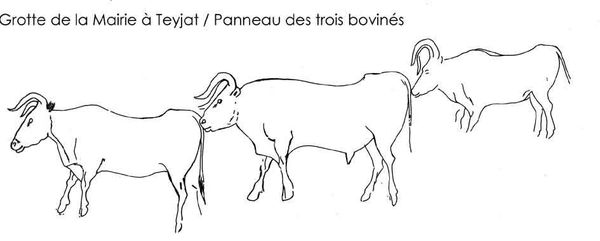

Il est bouleversant de constater que ces filiations dans le temps étirées sur 40 000 ans, ont également un lien dans l’espace, à 4000 kilomètres de distance. Christian Carcauzon, spéléologue périgourdin et spécialiste de la préhistoire, soumet à nos interrogations deux étonnantes gravures de bovidés, très ressemblantes et pourtant très éloignées ; l’une, datée du Magdalénien ancien ou inférieur (soit 19 à 17000 ans), a été découverte sur le site de Qurta dans la vallée du Nil, l’autre, datée du Magdalénien supérieur (soit 15500 à 14000 ans), est gravée sur les parois de la grotte de la Mairie à Teyjat en Dordogne. Christian Carcauzon conclut : « Quoi qu’il en soit le caractère analogique du thème retenu par deux artistes si éloignés géographiquement l’un de l’autre atteste une nouvelle fois si besoin était le partage d’une même cosmogonie par les populations du paléolithique supérieur pour laquelle le chamanisme cher au préhistorien méridional Clottes ne serait, au mieux, qu’un mode d’intercession avec les divinités dont le panthéon mythologique aurait été conçu au préalable… comme il en va pour le décorum des religions du livre ! » Ces propos font écho à ceux de Richter quand il s’exprime ainsi : « Je reste cependant persuadé que la peinture fait partie des aptitudes humaines les plus fondamentales, comme la danse ou le chant, qui ont un sens, qui demeurent en nous, comme quelque chose d’humain. »

Aujourd’hui où les zélateurs des divinités se chamaillent pour être au-devant de la scène, les modes d’intercession ont rapidement pris les voies électroniques ; celles-ci ont remplacé les missionnaires d’autrefois. Ces nouveaux outils de communication, utilisés pas seulement à de pieuses fins, sont comme la langue d’Esope, le meilleur et le pire. Un récent article du Monde intitulé « Mal de mail »[4] observe qu’au bureau « l’invasion des messages électroniques finit par émietter le travail et générer du stress. Au point que des entreprises s’en inquiètent et organisent des journées sans courriels ». Un chercheur, Yves Lafargue, dit que nous sommes entrés dans l’ère de « l’infobésité ». Après plus de quarante siècle de quasi immobilisme en matière d’énergie, de transport et de communication, avec au centre l’homme et le cheval, nous sommes passés au milieu du XIXème siècle à la mécanisation, puis tout s’est accéléré au milieu du XXème siècle avec la radiodiffusion (1930), la télévision (1950), l’automatisation (1960), la robotisation (1970), l’informatique (1980). A l’aube du XXIème siècle, la messagerie électronique a envahi la planète terre, permettant à l’information, parfois biaisée, de circuler sans frontières.

Avec internet, on compte qu’environ un tiers du temps au bureau est consacré à lire, trier et répondre aux courriels, soit vingt minutes par heure de travail. On parle du bureau, mais avec les smartphones, cette occupation se répercute aussi à l’extérieur ; il n’est pas rare de voir le représentant d’une entreprise passer de longs moments à compulser son téléphone au lieu de suivre la réunion de chantier.

Cette situation a tendance à se prolonger et à déborder sur la vie de famille et en période de vacances, où les occupations liées au travail viennent s’installer, via courriels et portables. La frontière entre vie privée et vie publique s’ estompe. Dans certaines entreprises, on demande aux employés de fermer leurs téléphones portables en vacances, afin que le repos et la décompression soient complets et bénéfiques.

Car l’article ne parle que de l’envahissement dans le monde du travail, mais qu’en est-il dans la vie privée. Car, et c’est vrai dans les deux sens, les courriels du travail sont mélangés à ceux relatifs à la vie familiale et vice versa. Et n’est pas abordé la question des publicités de plus en plus invasives sur nos smartphones, lesquelles occupent près de la moitié des messages reçus, qu’il faut bien traiter, même non lus.

Au travail, l’arrivée incessante d’informations par courriel pose la question de la concentration des individus et de leur « dispersion » dans leur tâche. Bloquer l’ouverture des courriels sur une plage horaire laisse un sentiment de frustration, voire d’inquiétude à laisser peut-être filer un message urgent… car le courriel remplace en partie le téléphone dans la communication immédiate et spontanée, avec l’avantage, ou l’inconvénient parfois, de laisser une trace.

Avec la dématérialisation des dossiers, notre activité d’expert judiciaire est en train d’évoluer. Ces derniers temps, la communication entre experts et avocats se fait en grande partie par courriels. Cependant, et notamment dans les communications de pièces, la tâche ardue des copies et envois par courrier étant supprimée, il n’est pas rare d’être submergé par des documents ou courriels en tous genres, non triés, non numérotés, envoyés en vrac. En expertise, ce n’est pas un tiers du temps qui est consacré au tri des messages, mais trois quart du temps : les experts, comme les avocats, souffrent « d’infobésité ». Des courriels adressés à des avocats me reviennent car leur boîtes électroniques sont pleines.

Les versions « papiers » avaient l’avantage d’une certaine concision et d’envois espacés et à bon escient…. Mais ce billet n’est-il pas envoyé par voie électronique ?

Vincent du Chazaud, le 17 octobre 2012

[1] « Gerhard Richter : panorama », éditions du Centre Pompidou, Paris, 2012 (catalogue de l’exposition qui s’est tenue du 6 juin au 24 septembre 2012)

[2] « Gerhard Richter. Dessins et aquarelles, 1957-2008 », catalogue de l’exposition au Louvre du 7 juin au 17 septembre 2012, coédition Dilecta/musée du Louvre éditions, Paris, 2012

[3] Laurel et Hardy dans « La bohémienne », film de 1936

[4] Article de Anne Chemin, Cahier « Culture et idées » du « Monde » n°21049 daté du samedi 22 septembre 2012