ROLLAND

Romain Rolland écrit en 1940 dans son Journal depuis Vézelay[1] :

« J’ai péleriné autour de mes anciennes maisons (…toutes dans le 6ème Montparnassien). Au 76 rue Notre Dame des Champs, j’aurais pu entrer, j’y aurais retrouvé ma jeune épouse, mes jeunes rêves (…) et mes espoirs, et mes déboires, et nos deux fièvres (…) et l’acacia devant ma fenêtre. Un demi-siècle a dormi là, en mon absence. Je ne tiens pas à le réveiller… »

« Péleriner », quel beau verbe inventé par Romain Rolland, plus élégant que marcher, plus poétique que promener. Le mot n’existe pas dans le dictionnaire Le Robert, ni dans le dictionnaire des synonymes Quarto-Gallimard. Ce verbe m’évoque mon grand-père, quand le vieil homme courait le monde et l’admirait, souvent de façon épique comme Dom Pedro d’Alfaroubeira avec ses quatre dromadaires de Guillaume Apollinaire. Le béret enfoncé sur son crâne d’oiseau, la canne lui servant de cale dans sa marche titubante, une pèlerine grise jetée sur ses épaules, à quatre-vingts ans passés il sillonnait la France à pied, en car, en train, parfois même en auto-stop. Tout ça lui donnait un faux air d’abbé Pierre, dont il était proche par la pensée. Dans les années 30, il adhérait à la Jeune République de Marc Sangnier, société de pensée chrétienne de gauche plus que parti politique, où il côtoya Eugène Claudius-Petit, cet actif ministre de la Reconstruction. Il écrivit plusieurs ouvrages, dont un « Brisons nos chaînes » en 1928 qui n’est pas sans rappeler le « Indignez-vous » de Stéphane Hessel publié en 2010…

SOUFFLOT

L’exposition sur Jacques-Germain Soufflot (1713-1780)[2], quel ennui, dans son sinistre Panthéon… Toute l’architecture classique, de Louis XIV jusqu’à Napoléon III, n’a été qu’une imitation de l’antique, répétitive et ennuyeuse, peu inventive… C’est de l’architecture de tailleur de pierre, avec en prime le concours de celui qui érigera la plus haute et audacieuse coupole. Peut-être que le lieu de l’exposition, dans un bas-côté de l’ancienne église royale Sainte Geneviève convertie en Panthéon d’hommes illustres à la Révolution, ajoute-t-il à la morbidité et à l’ennui. L’exposition, hommage à celui considéré comme « l’un des plus grands architectes français »[3] (mais sur quels critères ?), a le mérite d’être exhaustive. La carrière de l’architecte y est retracée, de Lyon (où il dessina la grande façade de l’Hôtel-Dieu sur le Rhône) à Paris (l’Hôtel Marigny aujourd’hui disparu, en partie l’Hôtel de la Marine place de la Concorde), à l’aide de maquettes, de dessins, de documents, de sculptures et de peintures, dont l’imposant tableau de la pose de la première pierre de l’église Sainte Geneviève par Louis XV[4]. Pour ma part je pense qu’il y a plus de créativité, d’invention et d’humanité chez les néo-classiques « révolutionnaires », rangés parmi les utopistes du Siècle des Lumières, Etienne-Louis Boullée (1728-1799) avec son projet de cénotaphe à Newton et de Bibliothèque royale, Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) avec les salines royales d’Arc-et-Senans et le projet de la ville idéale de Chaux, autant de programmes liés à l’urbanisme, à l’industrie naissante et aux questions sociales proposées par Jean-Jacques Rousseau avec son « contrat social », plutôt que dans les réalisations monumentales de Soufflot pour une classe privilégiée et dominatrice, en étant le protégé du marquis de Marigny, surintendant des Bâtiments du roi. A partir de 1750, et sous l’influence de son « Grand Tour » en Italie où Paestum et l’Antiquité romaine vont exercer sur lui une forte influence, il est un artisan du retour au « grand goût » en réaction aux excès de « l’Art rocaille », influence du Baroque italien sous la Régence du duc d’Orléans de 1715 à 1723.

S’il fallait chercher une comparaison avec les « grands architectes français » d’aujourd’hui, puisque c’est ainsi qu’est classé Soufflot pour son temps, j’associerais Jean Nouvel et Rudy Ricciotti à Claude-Nicolas Le doux et Etienne-Louis Boullée, quant à Soufflot je ferais le rapprochement avec Christian de Portzamparc ou Ricardo Bofill (mais peut-être que ce dernier n’a pas la nationalité française, même si Versailles fut pour lui une source d’inspiration…).

GONCOURT

« Au revoir là-haut »[5] de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013, est un prolongement idéal à un précédent billet sur l’Art déco[6], dans lequel il y avait peu de place à une consécration des années de l’entre-deux-guerres… tout ce qui y était dit est là, dans ce roman. De ceux qui n’ont pas fait la guerre, notamment ceux que les « poilus » appelaient les « planqués », beaucoup des enfants de la grande bourgeoisie laquelle s’était aperçu à partir de 1915 que cette guerre ne serait pas qu’une simple promenade de santé, mais serait longue et meurtrière, on aurait pu entendre ceci : « Arrêtez de nous emmerder avec vos morts, peuple d’en bas. Enterrez-les une bonne fois pour toutes, et maintenant laissez-nous jouir de la fortune amassée grâce à la guerre et laissez-nous la faire fructifier en paix. »

Dans son livre édifiant, Pierre Lemaître déboulonne quelques militaires du piédestal où on les avait hissés, et trace l’état d’esprit de la « bonne société » triomphante et suffisante : « Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d’avantages, même après ».

En ces temps de commémoration du centenaire de cette boucherie que fut la « Grande guerre », une bande dessinée, « Sang noir »[7], retrace le parcours d’un tirailleur sénégalais extrait de son village pour défendre « sa patrie » en danger. Le dessin en est net et précis, les teintes choisies, noir, rouge et ocres recréent l’atmosphère sombre et lourde du conflit. Paradoxalement, cette guerre aura permis aux peuples colonisés d’amorcer leur émancipation. Les combattants, spahis marocains, tirailleurs algériens ou sénégalais, portent un œil neuf et critique sur l’homme blanc dominateur et porteur de « la » civilisation. Ils ressentent combien il leur ressemble au milieu de la folie meurtrière qui ne fait pas de distinction de race, et que la couleur du sang est la même pour tous. Il leur faudra encore attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour que cette décolonisation se fasse, souvent de façon violente, répétant des méthodes pourtant décriées durant l’Occupation, comme la torture. Un livre écrit par un journaliste sénégalais[8] retrace de façon exhaustive le parcours de ces tirailleurs qui ont parfois tourné leurs armes contre leurs frères lors de révoltes indigènes, ainsi qu’une autre bande dessinée[9] qui remonte aux origines de cette incorporation forcée, dont j’attends impatiemment le deuxième tome. Quant au prix Goncourt 2011, « L’art français de la guerre » d’Alexis Jenni[10], il retraçait superbement ces guerres de décolonisation à travers le parcours d’un soldat de la deuxième guerre mondiale. Un véritable « voyage au bout de l’enfer », un roman trouble, époustouflant et cruel à la fois. Que ce soit les guerres de colonisation ou celles de décolonisation, elles sont toutes ratées, stupides, féroces, atroces, sauvages. Une phrase résume l’absurdité de la colonisation : « On n’apprend pas impunément la liberté, l’égalité et la fraternité à des gens à qui on les refuse ».

PERRET

Au Palais d’Iéna se tient jusqu’au 19 février l’exposition « Auguste Perret : huit chefs-d’œuvre, architectures du béton armé ». Il faudra, outre Le Havre, visiter et revisiter les bâtiments de Perret à Paris, dont l’immeuble qu’il se construisit avec ses frères rue Franklin en 1908, un des tout premiers bâtiments en béton armé. En plus de cette prouesse technique par laquelle on reconnaît l’entrepreneur avisé et innovant, il y a également l’artiste élégant cachant sa structure sous des carreaux de laves émaillées du céramiste Bigot, ainsi que l’architecte rationnel et habile grâce à son plan fait de redents, développant ainsi une large façade vitrée sur une parcelle pourtant étroite.

Au Palais d’Iéna, il y a cet impressionnant escalier « en fer à cheval », montrant toute la légèreté et la souplesse que l’on peut imprimer au béton, n’en déplaise à Dali qui disait que Le Corbusier s’était noyé à cause d’une indigestion de ce matériau.

Il y a aussi, ici comme ailleurs quand Perret dessine des piliers pour des bâtiments prestigieux, ces splendides élancements dignes des salles hypostyles des temples égyptiens, fûts et chapiteaux ne faisant qu’un sans interrompre les cannelures verticales s’épanouissant en fleur de papyrus.

L’atelier qu’il construisit pour Braque à Montsouris, mentionné dans le précédent billet, n’est pas le mieux de Perret, ni pour Braque qui y résida finalement peu, préférant la Normandie et l’atelier que lui construisit Paul Nelson.

Mais revenons au Havre. Un film a superbement mis en scène cette ville sous sa face mélancolique et mystérieuse, c’est « 38 témoins » de Lucas Belvaux. Oui, la ville du Havre a des airs tristes, mais la tristesse est belle aussi…. « les plus désespérés sont les chants les plus beaux » dit le poète romantique. Quand à un autre film, « Les garçons et Guillaume à table », racoleur et casse-pieds, il commence très stupidement, quand le narrateur compare une triste ville balnéaire du sud de l’Espagne, où poussent les immeubles insipides des marchands de soleil, avec la ville portuaire du Havre, reconstruite par Perret après les bombardements de 1944. D’une voix niaise et interlope, le narrateur, petit bourgeois confiné, badine ainsi parlant de la ville espagnole où il échoue : « Une ville aussi triste que le Havre, ce qui n’est pas peu dire… » La modernité est-elle si difficile à accepter ? Relisons « Adieu » dans « Une saison en enfer » d’Arthur Rimbaud : « Il faut être absolument moderne ».

JOLY

J’ai beaucoup appris sur Robert Joly (1928-2012) grâce à cette journée d’étude organisée en sa mémoire à la Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de Chaillot. C’était le 7 décembre 2013… un an après sa disparition.

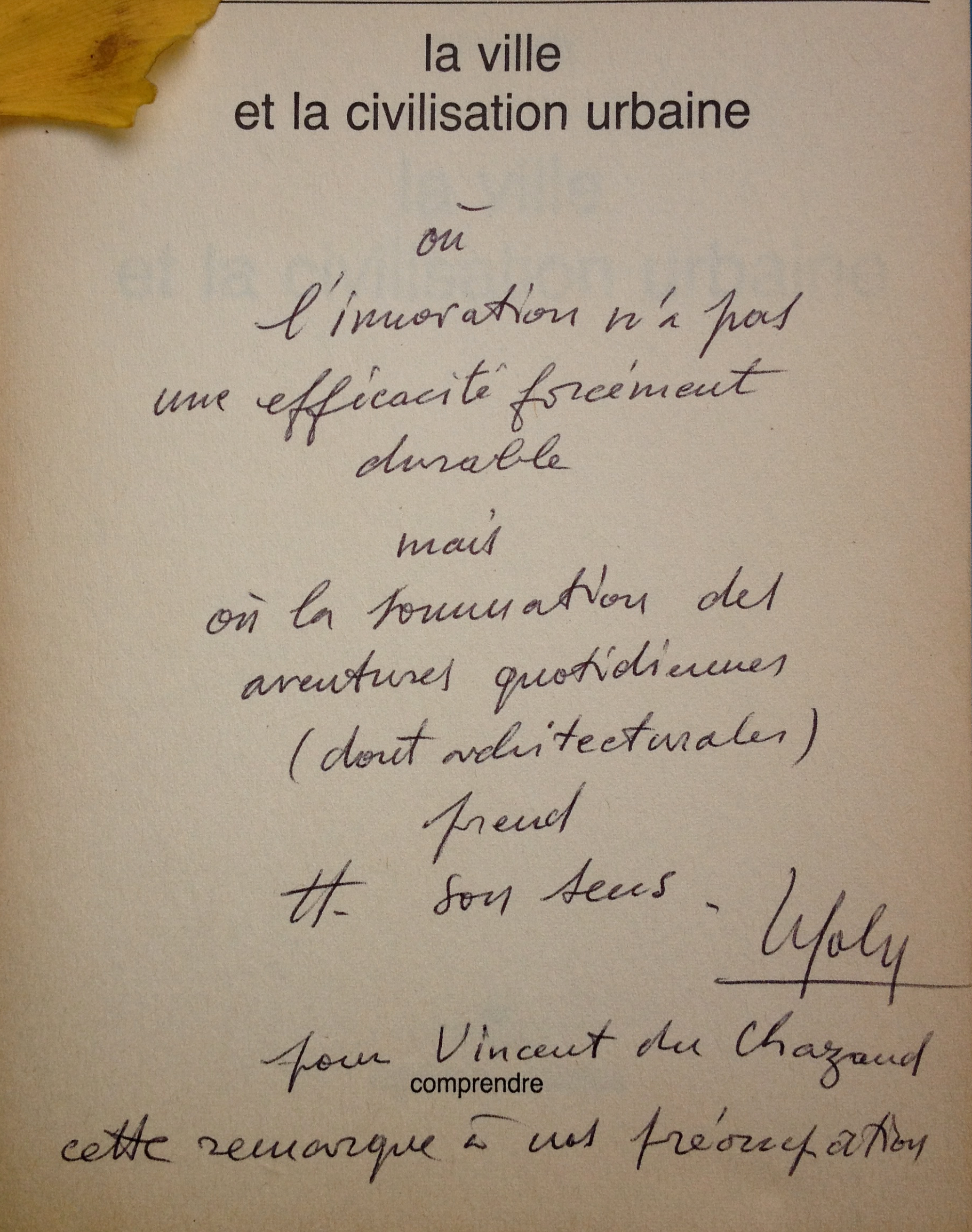

J’ai un peu côtoyé Robert Joly alors qu’il était président de l’association « les Amis de Jean Prouvé ». J’ai apprécié la finesse et l’intelligence de cet homme, notamment lors d’un déjeuner après lequel nous avions prolongé notre conversation chez lui dans le 13ème arrondissement. Il avait truffé son appartement de trouvailles très corbuséennes. Avant de le quitter il me fit une dédicace sur son livre « la ville et la civilisation urbaine »[11], que j’avais déniché parmi les livres d’occasion de la librairie Picard rue Bonaparte. Il y a écrit ceci : « la ville et la civilisation urbaine où l’innovation n’a pas une efficacité forcément durable mais où la sommation des aventures quotidiennes (dont architecturales) prend tout son sens ».

Avec le mot « sommation » qu’il emploie, une définition « physiologique » de ce terme dans le Robert rejoint celle de « rhizome » utilisée par Joseph Abram pour qualifier le travail de Robert Joly lors de cette journée d’étude. Je cite ici cette définition de « sommation » dans le dictionnaire: » effet produit par l’addition de plusieurs stimulation ou d’une même stimulation répétée à brefs intervalles qui, isolément, seraient inefficaces ». Ceux qui ont connu Robert Joly, architecte, urbaniste et historien y verront là une belle image de son activité intellectuelle incessante et polymorphe.

Il collabora au beau livre que son frère Pierre Joly a consacré à « Le Corbusier à Paris »[12], illustré des photos de Véra Cardot et mis en page par Pierre Faucheux. Je l’ai trouvé aux Puces de Saint-Ouen, en même temps que le livre d’André Bruyère « Pourquoi des architectes? »[13]…

[1] ROLLAND Romain, Journal de Vézelay, 1938-1944, édition établie par Jean Lacoste, éditions Bartillat, Paris, 2012.

[2] « Soufflot, un architecte dans la lumière », exposition au Panthéon à Paris du 11 septembre au 24 novembre 2013.

[3] C’est ainsi que Soufflot est présenté dans le catalogue de l’exposition.

[4] Louis XV (1710-1774), roi de France à partir de 1715, succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l’âge de cinq ans. Il monte sur le trône à sa majorité en 1723, à l’âge de 13 ans.

[5] LEMAITRE Pierre, « Au revoir là-haut », Albin Michel, Paris, 2013

[6] Billet n°41 d’octobre 2013, « L’art des cocoricos au Palais de Chaillot »

[7] « Sang noir », scénario Frédéric Chabaud, dessin Julien Monier, éditions Physalis, Paris, 2013

[8] MBAJUM Samuel, « Les combattants africains dits « Tirailleurs Sénégalais » au secours de la France (1857-1945), Riveneuve éditions, Paris, 2013

[9] « La colonne – Un esprit blanc » tome 1, scénario Christophe Dabitch, dessin Nicolas Dumontheuil. Futuropolis, Paris, 2013.

[10] JENNI Alexis, « L’art français de la guerre », Gallimard, Paris, 2011.

[11] JOLY Robert, « La ville et la civilisation urbaine », Messidor Editions sociales, Paris, 1985

[12] JOLY Pierre, « Le Corbusier à Paris », La Manufacture, Paris, 1987

[13] BRUYERE André, « Pourquoi des architectes ? », Pauvert, Paris, 1968